-

1会社破産に詳しい弁護士が対応

当法人では、裁判所から選任されて破産手続きを進める「破産管財人」の経験のある弁護士、弁護士会の倒産実・・・

続き当法人では、裁判所から選任されて破産手続きを進める「破産管財人」の経験のある弁護士、弁護士会の倒産実務委員会の委員をしている弁護士、全国倒産処理弁護士ネットワークの会員になっている弁護士などが所属し、多くの破産案件を扱うとともに、研究会を開催するなどして、破産に関する知識・ノウハウを蓄積しています。

-

2経営者ご本人・ご家族の生活を守る

会社を破産する場合、連帯保証人になっている経営者の債務についても対応する必要があります。「経営者保証・・・

続き会社を破産する場合、連帯保証人になっている経営者の債務についても対応する必要があります。

「経営者保証に関するガイドライン」の活用等により経営者個人の破産を回避できる場合もありますし、また、経営者個人も破産する場合であっても、破産後の生活に必要な財産を残す申立てを裁判所に行うことができます。

当法人では、経営者ご本人及びご家族の破産後の生活を守れるよう可能な限りサポートいたします。

-

3従業員にもしっかりと対応

破産をする場合、従業員への解雇の通告、事情の説明、未払い給与の対応、失業保険等に関する手続き等が必要・・・

続き破産をする場合、従業員への解雇の通告、事情の説明、未払い給与の対応、失業保険等に関する手続き等が必要になります。

当法人では、必要に応じて、従業員への説明等に弁護士が同席・代行することができます。

また、グループ企業に、社会保険労務士事務所心がありますので、失業保険等の各種手続きを代行することも可能です。

-

4取引先や金融機関ともめない丁寧な説明

会社の破産では、仕入先、顧客、金融機関、従業員など、様々な関係者がいることが通常です。進め方によって・・・

続き会社の破産では、仕入先、顧客、金融機関、従業員など、様々な関係者がいることが通常です。

進め方によっては、これらの関係者が一斉に会社や経営者の自宅に押しかけて大混乱になったり、経営者の進め方が悪かったとして損害賠償の対象になる可能性もあります。

当法人では、仕入先、顧客等関係に応じて説明文書の内容や説明の方法を柔軟に変更して、混乱を最小限におさえ、できる限り関係者ともめることのないよう、細心の注意を払っています。

-

5手続費用を抑えられる

会社の破産の費用のうち、裁判所に納める予納金は、最低で20万円から100万円以上と大きな幅があります・・・

続き会社の破産の費用のうち、裁判所に納める予納金は、最低で20万円から100万円以上と大きな幅があります。

予納金額は、負債額、事業の規模、事案の複雑さ等によって変わりますが、当法人では、過去の豊富な経験から、裁判所に対する分かりやすい説明文書の作成や資料収集に努めています。

裁判所が、今後処理することが少なくて分かりやすいと判断することで、予納金を安くおさえることができます。

会社破産ができないケース

1 破産の申立権がない

会社破産の申立ては、①会社自体②取締役③債権者に申立権があります。

会社自体が会社破産の申立てをする場合、会社の取締役が全員同意のうえ、裁判所に申請します。

相談に来られる方が会社の取締役の場合は、会社破産の申立て自体はできます。

ただ、取締役でない従業員等の場合は、給料の未払いがあって債権者であることが証明できる等でなければ、会社破産の申立てをする権利がないのが通常です。

会社破産の申立権がない人が申立てても、会社破産はできません。

2 支払不能と認められない

会社破産をするには、会社が支払不能と認められる必要があります。

支払不能は、会社の財産・収入・信用状況から、会社が支払うべきものを約束どおり返済することができない状態が続くことです。

財産を売ったり、工夫すれば収入から支払いが続けられると裁判所が判断すれば、支払不能でないので、会社破産ができないことになります。

ただ、会社破産では、債務超過であればよいとの規定(破産法16条、15条1項)がありますので、弁護士に相談しているケースで支払不能と認められないケースはほとんどありません。

3 不当な目的で破産申立てがされたとき

不当な目的で破産手続開始申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないときには、裁判所は破産手続開始決定をしません(破産法30条1項2号)。

何が不当な目的に当たるかは、法律の解釈問題で争いがありますが、たとえば会社の財産を隠して残そうとしたり、親族だけに返済して金融機関には返済しない目的で破産申立てをしたと認定されると、最終的に目的を達成できなくても、会社破産ができない可能性があります。

大きなお金の流れについては、債権者に説明できるように、弁護士に確認しながら動かす必要があります。

会社破産をする場合は、財産状況や入金見込みについて、正直に申告するようにしましょう。

4 破産に必要な費用が用意できない

会社破産では、裁判所が求める予納金を納めなければ破産手続きが始まりません。

弁護士に頼まず会社破産をするのは、手続きが複雑でほぼ不可能ですので、弁護士費用も支払わなければなりません。

これら破産に必要な費用が用意できなければ、会社破産はできません。

そのため、完全にお金が無くなってしまう前に会社破産の決断をする必要がありま

す。

5 まとめ

費用が用意できなくなると、会社破産もできず、夜逃げになってしまう方もいらっしゃいます。

また、お金の流れが不適切なものになったり、今後の生活を楽にしたいと思ってやったことがあだになったりして、会社破産ができないケースもあります。

会社破産の方針を決めていない段階でも、早めに会社破産に詳しい弁護士に相談して、今後の支払いをどうするか等方針を相談するのがよいでしょう。

会社破産で弁護士を選ぶ際のポイント

1 会社破産で弁護士選びが重要な理由

会社破産は、サラリーマンや失業中の個人の破産と異なり、取引先、顧客、従業員、税務署等立場の違う利害関係を持つ多くの人に影響を与えます。

進め方を間違えると、利害関係人に押しかけられて大混乱になったり、代表者個人 が多額の賠償を求められたりすることになりかねません。

取引先や従業員にかかる迷惑も大きくなってしまいます。

このように、会社破産では、弁護士選びが重要になってきますので、会社破産の弁護士選びのポイントを3つお伝えします。

2 会社破産や破産管財人の実績

会社破産も多くの経験がある弁護士に依頼すれば、問題が起きかけても上手に対処できます。

会社破産には、破産申立てをする弁護士がいますし、破産管財人も必ず選任されます。

破産管財人は裁判所が選ぶ第三者的立場の弁護士であり、破産管財人に選任されることは、その弁護士が、裁判所の信頼を得ている一つのあかしでもあります。

そこで、会社破産の申立ての経験や破産管財人の経験が豊富な弁護士であることが、弁護士選びの一つのポイントです。

3 明確で適切な費用

会社破産は、資金繰りが悪くてお金が足りないときに行うものですから、費用が高額すぎると、会社破産を依頼するのが難しくなります。

中には、とにかく安値を言う弁護士に依頼して、いざ始めると見通しが変わったとして追加費用を求められ、会社破産ができずに後悔されている方もいらっしゃいます。

そこで、明確で適切な費用を設定していることが、弁護士選びのポイントです。

会社破産の費用は、多くの弁護士で、弁護士費用・裁判所に支払う予納金・実費に分かれています。

会社破産を相談する弁護士に、それぞれについて説明を求めてみましょう。

4 税金、健康保険、失業保険等にも通じているか

会社破産では、会社や代表者個人、従業員の税金・健康保険をどうするか検討する必要があります。

また、従業員の失業手当の受給や賃金未払いがあれば未払賃金立替払制度の利用を検討する必要があります。

会社の確定申告をしなくてはいけないケースもあります。

破産法の法的知識も重要ですが、会社破産につきものである、税金・健康保険等の対応や、従業員が事業をやめた後も安心できるような対応ができる弁護士がよいでしょう。

そこで、会社破産を依頼する弁護士が、税金や従業員関係の処理にも通じている弁護士や、税理士・社会保険労務士(労働関係のプロ)と連携できる弁護士を選ぶとよいでしょう。

事業停止直後の破産申立てがよい理由

1 破産申立てはタイミングがとても重要

自己破産は、会社の場合、会社が弁護士に依頼して裁判所に破産の申立てをします。

破産申立ては、タイミングがとても重要です。

破産申立てをすると、基本的に金融機関だけでなく取引先への支払いもやめることになり、タイミングを誤ると取り付け騒ぎになって大きな混乱を招くことになるからです。

2 一般的には、事業停止直後の破産申立てが推奨される

破産申立ては、業態や状況によって例外もありますが、事業を停止する当日に破産申立てをし、弁護士が金融機関や取引先への通知を出して、代表者が直接対応しなくても済むようにすることが推奨されます。

その理由は大きく3つです(事案によっては異なる場合がありますので、弁護士に相談してください)。

3 最も早く進む

第1に、この方法が最も早く破産手続きが進むことです。

これ以外に、廃業してから資料集めをしたり債権者とやりとりして1,2カ月してから破産申立てするケースや、弁護士に依頼してから1年程度かけて事業所の明渡しや財産をお金に変える等してから破産申立てするケースもあります。

ただ、事業停止直後に破産申立てするより遅れて申立てしているので、その分破産手続きが進むのも遅くなるのは当然のことです。

4 代表者の負担が最も軽くなる

廃業してから資料集めをするとなると、代表者が会社に行くとき債権者とはちあわせするリスクがありますし、従業員もいなくなっており社長が資料を作らなければならないことが多くなります。

事業所の明渡しをする場合、中のものを撤去したり買い取ってもらう業者を探す等は、弁護士はその業界の人間ではないので、代表者が動かなければできないことになります。

事業停止直後に破産申立てすれば、速やかに裁判所が破産管財人という第三者的立場の弁護士を選任し、破産管財人が残務を進めるので、代表者の負担は軽くなりやすいです。

5 会社の財産が盗まれる等して法的トラブルが生じるリスクが低くなる

廃業して時間がかかると、未払いでお怒りの取引先や従業員等に在庫商品や車が盗まれて、トラブルになることがあります。

破産手続きの中では、誰が盗んだか分からないとなると、代表者が隠していると疑われることも多いので、無用の法的トラブルを生むことになります。

事業停止直後に破産申立てして破産管財人がつけば、法的トラブルが少なくて済みます。

6 弁護士選びが重要

会社破産を依頼する場合、事業停止直後に破産申立てをしてくれる弁護士に依頼する方が、早く手続きが進み、負担も軽くなるのが一般的です。

一部に、資料集めや資産の売却等に時間をかけて、1年たっても破産申立てしていない弁護士もいるようですので、ご相談の際にスケジュールをよく確認してみてください。

会社破産の相談にあった方がよい資料

1 会社破産の相談にぜひほしい資料3つ

弁護士に相談に行く機会は、めったにない方が大勢いらっしゃいます。

会社の破産等の資金繰りの相談に行く際にあった方がよい資料は、会社の状況によって異なりますが、普段から相談に乗る弁護士側から、あると非常に助かる資料をお伝えします。

2 最新の決算書

一番情報量が多いのは、会社の最新の決算書です。

会社の破産等の資金繰りの相談の最初は、会社の現状を弁護士が把握することから始まります。

会社の現状とは、主な財産や借金、売上と経費、従業員・お客様・事業所などをいいます。

この情報の多くが決算書にのっています。

たとえば、貸借対照表には在庫商品・売掛金・預金等が上がっていますし、損益計算書には、売上と経費の内訳が書かれています。

3 最新の取引を記帳した通帳

決算書は、相談前の決算日時点の状況を表していますが、決算日から相談時点までに、新たな借入をしたり、財産を処分したりと状況が変わっていることが少なくありません。

通帳があれば、会社の命であるすぐ動かせる現金預金の額が分かりますし、いつにどこから大きな入金があり、いつどこから大きな出金があるかという、普段の会社のお金の流れがよくわかります。

4 資金繰り表

会社が破産せずに事業を続けられるかの判断には、すぐ動かせる現金預金の額が最も重要です。

作っていない会社も多いですが、もし作っているのであれば、いつどこから大きな入金があるかや、現金預金の額の予想が分かり、いつまでに収支を改善しなければ事業が続けられなくなるかがよくわかります。

5 資料をたくさん揃えるより、まず相談!

他にも借金の返済予定表や従業員・取引先の連絡先等あった方がよい資料はありますが、会社の破産や資金繰りの場合は、スピードが大事になることが多いです。

資料を丁寧にそろえようと思って相談が遅れると、それだけとれる選択肢も狭くなっていきます。

早くに相談に来ていただければ、返済や支払いをやめる等で資金繰りが改善できたものが、完全に現金預金がなくなってからでは、事業も続けられず、破産の費用の捻出もできなくなって、夜逃げ同然になってしまう方もいらっしゃいます。

当法人では、会社の破産等の資金繰りの相談は、初回無料で承っています。

お気軽に弁護士までお問い合わせください。

経営者保証に関するガイドラインとは

1 はじめに

会社の代表者の方は、金融機関等から借入れ等を受けるために、会社の借入れ等を連帯保証していることが多いと思います。

そのため、会社が破産する場合には、連帯保証している会社の債務について支払いを求められることになるため、会社が破産する場合には、会社の代表者の方も一緒に破産をすることが多いかと思います。

ただ、破産までする必要はなく、経営者保証に関するガイドラインを利用した私的整理手続きにより、代表者の保証債務等を解決できる場合もあります。

参考リンク:中小企業庁・経営者保証(経営者保証に関するガイドライン等)

2 経営者保証に関するガイドラインを利用するこのメリット

破産手続きと比べた経営者保証に関するガイドラインのメリットは、破産手続きにおける自由財産を超える財産や華美でない自宅を残すことができる余地があることと、信用情報登録期間に事故情報が載らずに手続きを進めていける可能性があることです。

3 経営者保証に関するガイドラインの対象となる債権者

経営者保証に関するガイドラインの対象となる債権者は、会社等に金融債権を有する金融機関等で、代表者に対して保証債権を有するものになります。また、リース債権者や代表者固有の債権者についても、対象債権者に含めることもあります。

4 経営者保証に関するガイドラインの手続き

経営者保証に関するガイドラインを利用した私的整理については、特定調停を利用する手続きと、中小企業再生支援協議会を利用するするスキームがあります。

ただ、いずれも対象となる全ての債権者の同意が必要になります。

5 まとめ

会社が破産する場合でも、経営者保証ガイドラインを利用することにより、破産を避け、破産するよりも多くの財産を残せることがあります。

この経営者保証ガイドラインを利用するためには、なるべく早めに動くことが必要になります。

経営に不安を抱えておられる経営者の方は、万が一に備え、お早めにご相談ください。

偏頗行為とは

1 はじめに

会社の資金繰りに窮する場合、少なくともお世話になった人や取引先にだけは迷惑はかけられないとして、そういったところにのみ優先的に支払いをしたくなることもあるかもしれません。

しかし、そのような行為は、偏頗行為として破産手続き上問題になってしまう可能性があります。

2 偏頗行為とは

破産手続きにおいては、全債権者に対して全額を支払うことは客観的に不可能であるため、各債権者を平等に取り扱う、債権者平等の原則が重視されることになります。

そのため、全ての債権者に対して支払うことができない状態になった後に、一部の債権者に対してのみ優先的に支払うことは、債権者平等の原則を害するとして問題になる可能性があります。

3 偏頗行為が行われてしまった場合

支払不能の状態になった後に返済が行われると、これは偏頗行為として否認権の対象になります。

否認権とは、管財人が失われた財産を回復するため、財産を取り戻す権能です。

偏頗行為があり、かつ否認権行使の要件を充たす場合、管財人が否認権を行使し、優先的に弁済を受けた人から優先的に弁済を受けた分を取り戻すことになります。

そのため、お世話になった人に迷惑はかけられないと思い、優先的に債務を支払ったとしても、否認権が行使されることになれば、結局はその人に迷惑をかける結果になってしまいます。

4 早めに弁護士にご相談ください

以上のように、資金繰りが悪化したような状態では、良かれと思ってやったことが逆効果になってしまうこともあります。

資金繰りが悪化してしまったような場合は、早めに弁護士にご相談ください。

事業の継続にお悩みの方は、弁護士法人心にご相談ください。

会社破産の債権者集会

1 債権者集会とは

会社が破産する場合には、基本的に債権者集会が開かれます。

債権者集会には、破産法上は、財産状況報告集会、破産管財人の任務終了時の計算報告集会等の分類がありますが、簡単にいえば、破産管財人が債権者(未払いが残っている業者等)に対し、会社の財産や借金が増えた経緯等を説明する機会です。

破産は裁判所で行う手続きであり、制度への信頼が必要ですので、お金は払えないとしても、どのような調査を行ったのか等の情報提供が必要になります。

そのため、債権者集会は、債権者が隠し財産があるはずだ等の意見を述べる機会でもあります。

2 出席者

債権者集会の出席者は、破産管財人の弁護士、会社代表者、申立代理人弁護士(ご自身で依頼した弁護士)、裁判官、裁判所の職員、債権者です。

債権者は、小規模な会社や個人の方の破産なら誰も来ないこともありますが、従業員が数名程度の会社でも、熱心な債権者が数人は出席するのが通常です。

3 基本的な流れ

⑴ 開催場所・日時の決定

債権者集会の開催場所と日時は、破産開始決定時点で決まります。

通常は、破産開始決定の約3か月後に、裁判所で開かれます。

⑵ 代表者からの挨拶

会社代表者は、債権者が出席している場合、お詫びの気持ちを表すため、債権者集会の冒頭に、ごく簡単ながら挨拶するのが通常です。

⑶ 破産管財人による説明

破産管財人は、裁判所が選任した弁護士です。

当日は、破産管財人が会社の財産・負債の状況等を報告し、財産・負債・借金が増えた経緯等を説明します。

⑷ 債権者からの質問

債権者から、破産管財人の報告等に対し、質問があります。

主に破産管財人が回答しますが、裁判所や破産管財人から話を振られた場合は、申立代理人の弁護士や、会社代表者も回答します。

⑸ 次回の債権者集会期日の決定、または破産手続の終了

まだ管財人の残務があったり、債権者から続行の要望があれば、次回の債権者集会期日を通常は3ヶ月程度先の日で決めます。

管財人の残務がなく、債権者も特に続行を求めなれれば、裁判官が、破産手続を終わりにする旨を告げて手続きが終了します。

債権者集会は、短いケースならここまでで10分かかりませんが、長ければ1時間程度かかることもあります。

4 会社代表者は債権者集会でどう振る舞うか

債権者集会では、基本的に破産管財人が回答することが多いので、冒頭のあいさつをする以外は、発言を求められない限り、出席はするが黙っているので構いません。

破産管財人や裁判所から振られた場合は、できる範囲で回答する義務がありますが、記憶が薄れているのに誤った回答をすると、誤解を招き、財産を隠していると疑われて借金がチャラにならない可能性もあります。

そこで、回答に窮したら、ご自身の依頼した申立代理人の弁護士にたずねたり、後日破産管財人に回答する等述べることもできます。

帰り道や始まる前を含め、債権者ともめるケースもあり、発言や立ち居振る舞いによっては誤解を与える場合もあります。

会社破産における債権者集会の詳細な対応方法は、会社の破産に詳しい弁護士におたずねください。

会社破産のタイミング

1 破産を裁判所に申し立てるタイミングについて

会社の破産を裁判所に申し立てるタイミングは、裁判所に納める予納金や資料を早期に用意できるかどうかで異なってきます。

以下では、利害関係者に知られないように準備を進める密行型と、周囲に周知した上で準備を進めるオープン型についてご説明いたします。

2 密行型

会社が破産する予定であることが取引先や債権者に知られてしまった場合、債権者が破産される前に少しでも回収しようとして強引な債権回収が行われたり、役員や従業員による財産隠匿等の混乱が生じる可能性があります。

そのため、会社が破産する場合には、迅速かつ利害関係者に知られないように準備を進めることが理想といえます。

3 オープン型

しかし、会社が破産するには一定額の費用が必要になり、すぐに用意ができない場合があります。

また、弁護士への相談が遅れたり、手形や小切手が不渡りになるなど、破産申し立て前に資金がショートし、会社の状態が外部に明らかになってしまう場合があります。

そのような場合には、破産することを周りに周知したうえで、財産の保全と並行しながら破産の申し立ての準備をおこなっていくことになります。

このような場合には、事業の停止から破産の申立てまでの期間が空いてしまうことになり、財産が減少したり、資料が散逸したり、元従業員の協力を得られなくなったりと、破産の手続きを円滑に進められない可能性が生じることもあります。

そのため、このような場合には、事前に財産や資料の散逸を防ぐための対策をした上で、費用の用意や資料の収集を進めていくことになります。

4 お気軽にご相談ください

会社破産には一定額の費用が必要になりますので、会社破産のご相談は、まだ申立の費用が用意できる程度の財産が残っている際にご相談いただくのがよいです。

当法人は、駅の近くに事務所があるだけでなく、付近に駐車場もあり、車での来所も可能です。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

未払賃金立替払制度

1 未払賃金立替払制度とは

未払賃金立替払制度とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づくもので、会社が倒産等した場合に、給料が払われないまま退職せざるを得なかった労働者に対し、独立行政法人労働者健康福祉機構が、未払いの給料等の内一定の範囲について、倒産した会社に代わり支払う制度になります。

2 立替払いを受けられる人

破産申立日の6か月前から2年の間に退職した人が対象となります。

退職後6か月以上経過した後に申立てをしても立替払制度を利用することはできないため、従業員を解雇したような場合には、申立代理人としては、注意が必要です。

3 立替払いの対象となる給与等

立替払いの対象となる給与等は、定期賃金と退職手当のうち、退職日の6か月前の日以降に支払日が到来している分になります。

退職日より6か月以上前の未払賃金や賞与、解雇予告手当は対象になりません。

また、立替払いの対象になる金額は、未払賃金総額の8割ですが、退職日の年齢に応じて限度額があります。

また、年齢を確認する必要があるので、この手続きのためには、生年月日がわかる賃金台帳等が必要になります。

4 破産を検討している方は弁護士にご相談ください

以上のとおり、従業員に対して給与等が支払うことが難しくなった場合、破産申し立てをして、未払賃金立替払制度の利用を促すことにより、未払賃金の一部を立替てもらうことができます。

そのため、給与の支払いが難しくなってしまった場合、そのような事態が予見できるような場合には、従業員のためにも破産をした方がよい場合があります。

返済や資金繰りでお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。

当法人の事務所は駅近くにあり、アクセスは抜群です。

まずは、お気軽にご相談ください。

会社のお金で代表者の破産申立てをする場合の注意点

1 会社が破産する場合、代表者も自己破産するケースが多い

会社が自己破産する場合、代表者も自己破産するケースが多くなりがちです。

代表者は、基本的に金融機関から会社が借入する際の連帯保証人になっています。

代表者に資産が多く残っていれば、その資産で連帯保証分を支払えばよいですが、ほとんどの代表者は、既に会社に個人資産をつぎ込んでいて、資産が残っていません。

また、会社が廃業すると収入もなくなってしまうので、分割で返済することも難しいケースが多いです。

代表者も自己破産しなければ保証債務の返済のしようがないことが多いのが実状です。

2 会社の破産申立費用は会社のお金で、代表者の破産申立費用は代表者のお金で用意するのが原則

会社と代表者が両方自己破産する場合、破産申立費用も、両方分用意しなければなりません。

会社と代表者は別人格で、債権者も財産も異なっているからです。

会社の破産申立費用は、会社のお金で、代表者の破産申立費用は代表者のお金で用意するのが原則になります。

未払いが残る会社の仕入先からすると、会社のお金が代表者個人に流れ出て代表者の破産費用に充てられると、自分たちの取り分が少なくなってしまうからです。

3 代表者の破産申立費用も会社が用意することが許されるケースもある

ただ、代表者は既に自身の全財産を会社につぎ込んでいて、ほぼ資産が残っていないことも多くあります。

このとき、会社は破産できるが代表者は破産できないとすると、代表者が生活を立て直す機会が失われてしまいますし、代表者の資産の資料が裁判所に提出されないと、会社の破産管財人がお金の流れを追うことも余計難しくなってしまいます。

そこで、役員報酬の範囲内で会社からお金をもらって破産申立てすることや、裁判所に支払うお金は会社の財産から捻出しても、会社のお金の流れを追うのに役立つ等で許容されることも多いです。

4 ご親族の援助等第三者が用意する分には問題ない

また、破産しないご親族等の第三者が破産申立費用を援助する場合は、会社の財産が流出して債権者の取り分が減るという状況にはならないため、問題ありません。

5 詳細は弁護士にご相談ください

会社と代表者の破産申立費用の用意の仕方は、時期や方法を含めて注意を要する点がありますので、詳細は会社の破産に詳しい弁護士までお尋ねください。

会社破産の費用

1 破産手続きの費用

会社破産の費用は大きく分けて、弁護士費用や裁判所に納める予納金、申立て実費があります。

以下で、それぞれがどのような費用でいくらぐらいかかるのか、ご説明いたします。

2 弁護士費用

弁護士費用については、会社の状況や、債権者の種類や数、資産の状況によって決めることになるので、一概にいくらとは言えません。

また、弁護士事務所によって具体的な金額が異なります。

当法人では「33万円(税込)~」となっていますが、会社の状況等によっては増額させていただくこともあります。

3 予納金

会社の破産の場合には、弁護士費用以外に、裁判所が選任する破産管財人の報酬に充てられるべき最低限の予納金も必要になります。

こちらも、会社の状況や、債権者の種類や数、資産の状況によって変わってくることになります。

4 申立実費

⑴ 収入印紙

自己破産の申立書に貼付する収入印紙は、法人破産の場合は1000円、会社代表者など個人の自己破産の場合には、免責申立てを含めて1500円になります。

⑵ 郵券

破産の際には、切手を裁判所に納める必要があります。こちらは各裁判所によって組み合わせがそれぞれ指定されています。

おおむね4000円程になることが多いですが、債権者の数が一定数以上の場合には増額されていくことになります。

⑶ 官報公告費

破産の手続では、官報による公告が必要になるので、その費用についても裁判所に納める必要があります。

5 会社の状況等によって変わる

以上のように、破産手続きの費用は、会社の状況等によって大きく変わります。

どの程度の費用が掛かるかは、会社の状況等を確認しなければ提示できないことがほとんどです。

当法人では、会社の破産等についても相談料は原則無料です。

まずはお気軽にご相談ください。

会社破産の手続き

1 会社の破産について

会社の破産とは、資金繰りがつかなくなったり、借金や買掛金が膨らんだりして返済の目途が立たなくなった場合に、裁判所に申立てをして、会社を清算する手続きです。

2 支払不能・債務超過

破産は、借入等の返済ができなくなった場合に行う手続きです。

そのため、会社が、返済期日や支払期日の到来した借金や買掛金を一般的、継続的に返済していくことができない状態(支払不能)か、借入等の債務が資産を超過している債務超過の場合にのみ行うことができます。

支払不能でもなく、債務超過でもない場合で、会社をたたむ際には、破産ではなく、会社法上の清算の手続等をとることになります。

3 清算

会社が破産を裁判所に申し立てると、管財人が選任されることになります。

破産の清算の手続きでは、裁判所に選任された管財人が会社の資産を売却したり、債権を回収したりし、資金を作り、それを法律で定められた順位に従って配当することになります。

4 代表者の責任

会社が破産することになった場合、その代表者はどのような責任を負うことになるのでしょうか。

端的に言えば、会社を破産させたことのみに対して、代表者が責任を負う必要はありません。

もちろん、違法・不法に会社に損害を与えたと評価できるような場合や、破産前に会社の資産を隠すなど、破産手続きを妨害しようとしたと評価されるような場合は別ですが、原則として、会社が破産することに対して、代表者の方が責任を負う必要はありません。

ただ、会社の代表者の場合、会社の借入等の債務を保証していることも多いかと思います。

そのような場合には、保証している債務の支払義務が生じることになります。

会社の債務を代表者個人が支払っていくことは難しいことが多いので、通常、会社が破産する場合には、代表者の方も一緒に破産することが多いかと思います。

5 弁護士にご相談ください

上記以外にも、会社を破産する場合に考えなければならない点は多々あります。

会社経営者の方は、なるべくなら破産は避けたいと考えておられると思います。

ただ、いざ事業が回らなくなってからでは遅いことも多いので、最悪の事態を想定し、先手をうって行動するためにも、危機感を持った段階で一度弁護士にご相談ください。

会社破産前・破産手続き中に事業譲渡により事業を継続する方法

1 会社破産

会社等の法人が破産すると、原則として当該法人の事業は停止しなければなりません。

しかし、借入金の返済やその利息の支払いの負担が重く経営を続けることができないが、事業自体は黒字になっている場合や、ある事業は黒字だが、ある事業は赤字となっている場合、事業を譲渡することにより、事実上当該法人の事業を継続することを検討するべき場合があります。

2 事業譲渡とは

事業譲渡とは、会社の事情を第三者に譲渡することをいいます。

事業譲渡は、契約によって個別の財産・負債・権利関係等を移転させる手続きであり、すべての事業を一体として譲渡することもできますし、一部の事業のみを譲渡することもできます。

事業譲渡をすることにより、当該法人の事業に必要な財産、顧客との契約関係、労働者との契約関係等を一体として譲渡し、事業を存続させ、その譲渡対価と譲渡した譲渡に関係がない資産および債務が残った会社が破産し、債務の支払いを免れるということが可能になります。

このような形をとることができれば、従業員の雇用を維持し、取引先に与える影響も最小限に抑えて破産することができます。

3 破産手続き前の事業譲渡

しかし、破産手続開始前に事業譲渡をすることにはリスクがあり、その譲渡代金が適正価格であったかどうかが問題となります。

譲渡代金が適正でないと判断された場合には、否認権が行使され、適正と判断された譲渡代金と、実際の譲渡代金の差額が譲受人に請求される可能性があります。

4 破産申立後の事業譲渡

破産手続開始決定後に破産手続き内で事業譲渡を行うことも可能です。

ただ、破産手続開始決定後は、管財人に財産の管理処分権が移るため、管財人との間で事業譲渡の交渉を行う必要があります。

そのため、当初予定した内容で事業が譲渡できなかったり、交渉に時間がかかってしまったりすることがあります。

5 弁護士にご相談ください

以上のように、破産前に、もしくは破産手続き内で事業を譲渡することにより、破産する場合でも事業を存続することができます。

ただ、事業譲渡にはリスクもありますので、譲渡前に弁護士に相談することをお勧めします。

事業の継続にお悩みの方、会社破産をお考えの方は、当法人にご相談ください。

会社の破産手続の流れ

1 弁護士への会社破産手続の委任

会社の破産手続を行う場合、通常は、まずは会社代表者が弁護士に相談し、手続を委任します。

2 破産申立の準備

破産手続の委任を受けた弁護士は、申立書類の作成や通帳、帳簿等の資料の整理を行います。

また、従業員の解雇や、必要に応じて債権回収等の会社財産の確保を行います。

なお、破産手続の費用に充てる財産が会社に残されていない場合は、会社代表者等の関係者が費用を用意する必要があります。

↓

3 破産の申し立て

申立書等の書類が揃い、予納金の準備ができた段階で、弁護士は破産の申し立てを行うことになります。

破産の申し立てを行うと、破産管財人が選任され、財産の調査、換価などの業務を進めることになります。

↓

4 手続きの終了

破産管財人が選任された破産手続では債権者集会が行われますが、破産債権者に配当できるだけの財産を確保できなかった場合は、債権者集会で破産管財人がその旨を報告し、破産手続は廃止されます。

配当できる財産を確保できた場合は、債権者集会を行った後、配当手続に入ることになります。

配当手続が終了し、破産管財人がその旨を配当報告集会で報告することで、破産手続は終了します。

会社の破産手続に必要な期間

1 弁護士への委任から申立てまで

弁護士への委任から申立てまでの期間については、ケースバイケースになります。

例えば、破産手続に必要な費用(弁護士への着手金や、申立ての際に必要になる予納金等)が会社の財産として残されていなければ、代表者等が負担する必要があり、一括で準備できない場合は、費用の準備のためにある程度の期間が必要になります。

また、早急に回収しなければならない債権がある場合(申立てまで何もしないと回収が困難になる場合等)、その回収のためにある程度の期間が必要になります。

2 申立から債権者集会まで

破産の申し立てから破産手続の開始決定までは、法人破産の場合それほど時間はかからないのが通常です。

第1回の債権者集会は開始決定の約3か月後に設定されますので、財産もほとんどないような会社の破産手続の場合は、第1回目の債権者集会で破産手続は終了することになります。

会社に財産があり、その換価に時間がかかるようなケースでは、第2回、第3回と債権者集会が行われることになります。

換価手続きを行い、何回か債権者集会が行われたものの、破産債権への配当に充てる財産を確保できなかった場合は、手続は廃止されます。

3 配当手続

破産債権者に配当できる財産を確保できた場合は配当手続に入ります。

配当手続には簡易配当と最後配当がありますが、配当手続にかかる期間は、簡易配当で7週間程度、最後配当で9週間から11週間程度です。

4 会社の破産手続に必要な期間はケースバイケース

以上のとおり、会社の破産手続に必要な期間はケースバイケースになりますが、少額管財手続を利用する中小規模の会社の破産の場合、弁護士への依頼後、申立てまでの期間を3か月と想定すると、最短で3か月程度、長くなっても1年かかることはほとんどないとお考えいただければと思います。

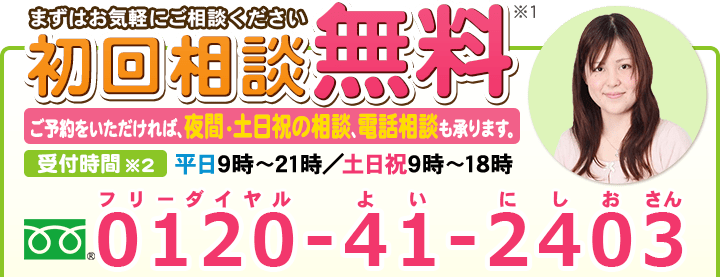

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)

0120-41-2403

会社破産をお考えの方へ

会社破産は取引先や従業員等に与える影響が大きく、どのように進めていくべきかお悩みになっている経営者の方もいらっしゃるかと思います。

会社破産については、弁護士にご相談ください。

弁護士にご相談いただくことにより、今後の流れや対応に関するご説明をさせていただくことができますし、ご依頼後は各種対応についてもお任せいただけます。

債務に関するご相談を集中的に担当する弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、まずはご相談ください。

当法人の事務所は、東京・池袋・横浜・千葉・船橋・柏・名古屋・栄・東海・豊田・津・四日市・松阪・岐阜・大阪・京都にあります。

お役立ちリンク